top of page

自分もやりたい!という方へ、お勧めしたい道具や工具たち

街の木を活かす取組みを自分でもしたい!という方向けに、動画の配信やイベント開催などに取組んできましたが、そのなかでおすすめの工具・道具を知りたいという声を多くいただくようになりました。

こちらで紹介する道具の多くを、私自身も使用しています。初心者も安心して購入でき、プロになっても使い続けられるもの、ということを意識して、実用性を重視して紹介いたします。

1.刃物

1.刃物

追入のみ

木工で使う基本のノミが追入(おいいれ)ノミ。1分(刃の幅が3mm)から一寸4分(42mm)くらいまでサイズがあり、セットであることが望ましいですが、まず一本、なら24mm、2本目以降は一番細かいところに入る3mmかほぞ穴サイズの9mm、幅が広いのも使いやすいので36mmなど。鋼は青紙鋼(白紙は少し柔らかくて硬い木や節がある材料を相手にするなら青の方がおすすめ)のものが一番万能で使えます。私はすでにお亡くなりになった方が作ったノミを多く使っていますが、特別に高価なものではなく一本数千円(一本当たり3〜8千円くらい、サイズによる)のものです。同等のものが色々あると思いますので、探してみてください。

常三郎 春蘭 台付鉋

白樫 60mm

大きな面を仕上げるにはそれに応じた大きさのかんなが必要です。小さなかんなで大きな面を相手にすることもある程度は可能ですが、効率も含めて限界はあるものです。amazonのリンク先販売ページに「青紙極軟鉄鍛造」という説明がありますが、これは鋼が青紙鋼という硬い木にも対応した強い鋼を使用し(この部分が材に当たり材を削ります)、「極軟鉄」というのは地金の方にやわらかい鉄を使用しています、ということです。日本刀のように柔らかい鉄と硬い鋼が鍛接されて(接合され鍛えられ)いるのです。鉋やノミは、すべてを固い鋼で作ってしまうと硬すぎて研ぐのがものすごく大変になってしまいます。それに対して、地金を柔らかくすることで、固い鋼は刃先に少しだけとなり、格段に研ぎやすくなっているのです。

常三郎 春蘭 台付鉋

白樫 70mm

大きな面を仕上げるにはそれに応じた大きさのかんなが必要です。小さなかんなで大きな面を相手にすることもある程度は可能ですが、効率も含めて限界はあるものです。amazonのリンク先販売ページに「青紙極軟鉄鍛造」という説明がありますが、これは鋼が青紙鋼という硬い木にも対応した強い鋼を使用し(この部分が材に当たり材を削ります)、「極軟鉄」というのは地金の方にやわらかい鉄を使用しています、ということです。日本刀のように柔らかい鉄と硬い鋼が鍛接されて(接合され鍛えられ)いるのです。鉋やノミは、すべてを固い鋼で作ってしまうと硬すぎて研ぐのがものすごく大変になってしまいます。それに対して、地金を柔らかくすることで、固い鋼は刃先に少しだけとなり、格段に研ぎやすくなっているのです。

ヤリガンナ

もうだいぶ昔のことですが、皮付きで届いたヒノキの太鼓梁を仕上げるのにどうしたものかということで、福井県の武生市(現越前市)で作っていただいたヤリガンナ(越前打刃物)。平らな面を仕上げる普通の鉋(台鉋)とは違い、丸太など不整形な木材を仕上げることができ、仕上げた表面には独特の刃物跡が残ります。いまでは一般に使われることはなく、古い時代の建築、例えば法隆寺や薬師寺の柱などに槍鉋で仕上げられた部材が見られます。

大鋸

街で伐られた木の元に関係者や地域の人たちが集まって現場で製材する「製材ワークショップ」というイベントを繰り返してきましたが、その中心を担うのがこの大鋸、昔の製材の道具です。いつ作られたのかもわからない、傷んだ中古品を自分なりに直して使用していましたが、引退された会津の鋸鍛治の方に目立てを習うことができ、少し改善されました。

斧

丸太をはつったり薪割りなどに使う斧。斧にも用途によっていくつかの形状があり、作業に応じた使い分けが必要ですが、怪我の危険も大きい道具なので、子供達の薪割りへの参加などは極めて注意深く行わなければなりません。私が使っているものは古い刃物で、柄をカシやモッコクやビワなど、街の木のなかでも強靭な樹種の木材にすげ替えて使用しています。

玄翁、槌

玄翁(金槌)や槌(ハンマー)も頭(金属部分)の形状や大きさが色々ありますが、とりあえず一本、ならば両口玄能という片側が釘抜きになっていたりしないものが木工ではお勧めです。重さは350g前後のもの。やや小さい225gのものは、ノミを力強く打ち込むには軽すぎますが、カンナの刃を調整するには良いサイズです。普通の柄はシラカシ材が定番ですが、私は色々な街の木の柄にすげ替えて使用しています(写真左から、シラカシ、ミカン、ビワ、ハナミズキ)。

軸付きフェルトホイール

電動ドリルやボール盤に取り付けて使う研磨用のフェルトですが、これを使うことで丸ノミや彫刻刀の丸刀を超絶効率的に研ぐことが可能です。隣で紹介している青棒をフェルトに付けて使います。使い方の動画がありますので、ぜひご覧ください。

【丸ノミ、丸彫刻刀の研ぎ】

https://youtu.be/w8bgFibuhJs

青棒(研磨剤)

隣で紹介している研磨用のフェルトホイールに擦り付けて使う研磨剤。これを使うことで丸ノミや彫刻刀の丸刀を超絶効率的に研ぐことが可能です。使い方の動画がありますので、ぜひご覧ください。

【丸ノミ、丸彫刻刀の研ぎ】

https://youtu.be/w8bgFibuhJs

2.砥石

2.砥石

3.罫書き、墨付け、測る

3.墨付け

芯ホルダー

製図用に芯を尖らせて使うものですが、木工作業などの際にポケットにあるとなにかと便利。鉛筆だとガサガサした材や丸太に書こうとすると芯が折れやすいですが、シャープペンのようにノックすると芯が出てくる芯ホルダーなら便利です。替え芯や芯を尖らせる専用の鉛筆削りもあります。https://onl.bz/BMPqgL2

4.研磨、塗装、接着

4.研磨、塗装、接着

塗料

(木固めエース)

木の内部に浸透して硬化し、木を強化する仕上げ剤。表面に塗膜をつくってギラギラすることなく、ほとんど白木のように仕上がります。木材そのものの色や質感の魅力を損なわない上質感があり、あまり神経質にならずに日常使いできる木の食器に仕上げることが可能です。食器以外の木工品にももちろんOK。木固めエース普及会のオンラインショップで購入できますので、調べてみてください。

塗料

(ポリウレックスエコ)

屋内で使用する家具や雑貨等(食器以外)にはこちらを良く使用しています。製品を作るプロの木工家や家具メーカーが使用しているものですが、いまやamazonでも購入できるとは驚きました。品番が色々あり、たとえば私が使っているフラットクリアーのものでもツヤの具合でV-557-10とかV-557-3などといくつかあります。メーカーHPに詳しい仕様書があり、またお問合せ窓口もしっかりしていますので、ご確認の上、ご検討ください。

和信化学工業HP

https://www.washin-chemical.co.jp/

ハケ

使い捨てるなら100円均一ショップの刷毛が便利に使えます。サイズも揃っていて抜け毛もほとんど気にならず、コスパ最高。ペンキのように塗膜を作る塗装では抜け毛があると困ってしまいますが、塗って拭き取るタイプの塗装では少々抜け毛があっても問題になることはありません。

カビスケ(木材カビ取り剤)

木材のカビや汚れは表面を削ってしまえばなくなるものが多い一方、表面を削っただけでは消えない内部にまで入るカビもあります。代表的なのはマツの「青(アオ)」で、伐採後の丸太を放置していたり、製材した材でも湿気があると白太にはすぐにカビ(松のカビは青っぽいのでアオと呼ぶ)が入ってしまいます。製材してすぐに桟積みし、風通しのある屋根下に置いていても、桟木があるところに青が入ってしまったり、少し吹き込んだ雨に濡れて青が入ってしまったり、マツはそのくらいデリケートでまったく青を入れずに材にすることが難しいものです。そうした青を効果的に除去してくれるのがカビスケです。ハケやスプレーで塗布して、時間を置いて丁寧に水拭きすればOK。食器や衣類用の漂白剤では木を痛める度合いが強かったり、木材における除去効果がイマイチなこともありますので、ご注意ください。

PIボンド(木工用接着剤)

木工メーカーで使われる強力高性能な木工用接着剤です。2液タイプで、手軽な1液タイプに慣れている方は面倒と感じるかもしれませんが、しっかり混ぜれば良いだけですので難しくはありません。注意点は、混ぜてから短時間で使用しなければならない点で、あまりモタモタしていると硬化がはじまってしまうこと。それで無理に接着すると本来の性能を出せなかったり接着不良になることも。混ぜてからばたばたしないよう、しっかり段取りしてスムーズに作業を行うことが重要です。段取り良く作業がスムーズな作り手は所作も作品も美しく、使い手にそうあることを求めてくれる接着剤、ということでも、ものづくりを一段レベルアップさせてくれる接着剤なのです。

5.固定

5.固定

6.電動工具

6.電動工具

電気かんな

電動のカンナで木材を平らに削ります。この手の電動工具の刃には替え刃式(刃先だけ使い捨て)と研磨式(何度か研いで使える)がありますが、研磨式は切れ味が鈍ったら自分で研い��だり(研ぐ機械を持っていたり)研磨屋さんに出せる人向け。色々に使いますが、一枚板を電気カンナであらかた平らにして、最後は手のカンナ、サンダーあるいはサンドペーパー、といった感じで使います。刃幅は82mmと120mmがありますが、天板など大きな材料が多いのと柱のような角材も一発でかけられるので、私は120mmの電気カンナ(Hikoki)を使用しています。

手押しかんな

平面が出ていない荒木の木材に、最初の平面を出す道具(手のかんなが電動になって平らな盤に固定されている。材料の方を動かして削る)。最初の平面が出せたら、今度はそこを基準にしてガイドに当てながら削ることで、木材に直角を出すことができます。DIYや大工さんの現場加工用ポータブル用途では、長らくリョービのHL-6Aが定番(ほぼそれしかなかった)でしたが、廃盤になってしまいました。

ランダムオービットサンダー

マジックテープがついた丸いサンドペーパーを貼り付けて使用する電動サンダーで、サンドペーパーは振動しながら回転して木材を研磨します。机の天板のような広い面も上手く使えば(なんでもそうですよね)仕上げられますが、どちらかというと広い面よりも狭い面、曲面などが得意です。パッドの直径は一般的な木工では125mm径のものが良いと思います。私はマキタのものを使用していますが、その性能にとても満足しています。

トリマー、ルーター

トリマーもルーターも、取り付ける刃物の形状によって様々な形の面をとったり(トリミング)、溝を掘ったりといった加工ができる機械です。両者の違いは簡単に言って大きさ。大きくてパワーがあるのがルーター。私はHiKOKIのものを使用していて、マキタなどでも良いと思いますが、刃物が高速回転する機械なので安物は怖いです。信頼性のあるメーカーのものをお選�びになるのが良いと思います。取り付ける刃も、色んな安物が売られていますが、特に細いビットで溝を掘るような負荷の高い作業をするとすぐに折れますので注意が必要です(飛んできても良いようにゴーグルをつけるなど気をつけましょう)

7.チェンソー、伐採

7.チェンソー、伐採

MSA-161T

チェンソー(特にエンジンチェンソー)は通販ではなく、実店舗がある販売店での購入をお勧めいたします。価格が多少高くても、多少遠くても。何本もチェンソーを買うプロが、そうしているには理由があります。その上で、こちらは片手で使うトップハンドルタイプの小型チェンソー。バッテリーで動くので、簡単お手軽。電池のもちも良いが、バッテリーが大きい分、同じサイズのエンジン型より重くはなってしまっています。木に登っての枝払いやちょっとした幹を払うのに重宝。直径20cmくらいの幹なら苦もなく切断してくれます。

MS 241 C-M

いわゆる普通に買うならこのくらい、というサイズのチェンソー。35〜45cm程度のバーを取り付け可能で、これ以上の大きさが必要な場合というのはそうそうないように思います。同じメーカー製で同じようなサイズで値段がぐっと安いものもありますが、プロ向けの高価なものにはやはりそれなりの良さがあり、振動も少なく体への負担も少なく、良く切れます。

MS880

普通に市販されているなかでは最大級の超大型チェンソー。私は大きな丸太の製材用に使用しています。90cm、120cm、150cmのバーを作業の段階や丸太の大きさに応じて付け替えて使用しますが、バーの交換だけで一苦労。研ぐのも大変。大きく重く殺人的振動ですが、凄まじいパワーでワクワクする機械。これを細工鋸のように繊細に使って美しく丸太を製材できるようになりたいと、一時期はかなりの頻度で使っていましたが、体がおかしくなるので今はできるだけ使わないようにしています。

チェンソーブーツ

チェンソー作業の際に使用する防護靴。チェンソーの刃への防護は普通の安全靴とはことなりますので、メーカーサイトなどでしっかり確認して購入することをお勧めいたします。

8.丸太(重量物)を扱う

8.丸太(重量物)を扱う

9.園芸用品

9.園芸用品

10.製図

10.製図

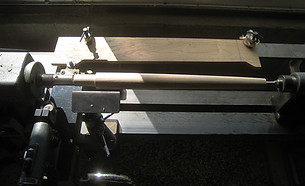

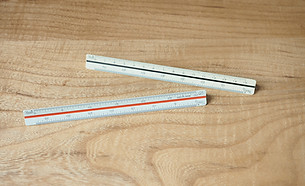

平行定規

建築や家具の図面を描くのに最適な製図版。左右幅いっぱいの定規が上下にスライドするようになっていて、平行線を素早く引けるようになっています。並行定規に三角定規や勾配定規を組み合わせて、垂直線や角度のついた線を引くことができ、平面図や立面図、矩計図といった複数種類の図面を描かなければならない建築士の試験でも、これと勾配定規一本あればOK、つまり、家具や雑貨の図面も含めてこれがあれば図面はOKということです。図面が多く複雑な建築ではCADでの作図が標準ですが、それでもアイデア・検討段階には製図版があると良い感じだし、家具などの図面は下手にCADなどかじらずに手描きの方が作る上でもプレゼンする上でも良いように思います。大事な道具です。

11.その他

11.その他

bottom of page

_JPG.jpg)

R.jpg)

R.jpg)